生成式人工智能带来的风险与机遇

来源:广东中策知识产权研究院 发布日期:2024-11-15 阅读:37次

1.元ネタを知らなくても著作権を侵害するリスクがある

生成AIの周囲では、生成AIそのものの開発に携わる研究者や事業者だけでなく、生成AIを利用してサービスやソフトウエアを提供する事業者や、生成AIで創作活動を行うクリエーターが増えている。そこで問題となるのが、著作権侵害のリスクだ。

1.即使不知道原型也有侵犯著作权的风险

在生成式人工智能(以下简称“生成AI”)的周围,不仅有参与生成AI本身开发的研究者和事业者,利用生成AI提供服务和软件的事业者,以及利用生成AI进行创作活动的创造者也在不断增加。这里存在的问题是著作权侵害的风险。

日本弁理士会の高橋雅和・著作権委員会元委員長(令和5年度)は、「今、メディアでは、“生成AIは上司であり、部下であり、同僚である”といった表現が見られますが、この表現をそのまま受け取って利用してしまうと見過ごされやすいリスクがあります。生成AIの進化は加速していて、まるで人間と対話をしているように錯覚してしまいますが、生成AIはあくまでもプログラム。何かあったときに責任を取ってくれるわけではありません。また、企業の秘密情報や個人のプライバシーも守ってくれる保証はありません。非常に有能ではあるけれど、むしろ“無責任な第三者”としてイメージすべきです。まずそのことに留意した上で、どこでどのように使うと有効かを考えるべきです」と話す。

日本弁理事会、著作权委员会前委员长高桥雅和(2023年度)表示:“现在媒体上出现了‘生成AI既是上司,又是部下,又是同事’这样的表达方式,我们接受这种表达并加以利用的话存在容易被忽视的风险。生成AI的进化的加速,会让人产生一种与人类对话的错觉,但生成AI终究是程序。发生什么事的时候,他们不会负责也不能保证会保护企业的秘密信息和个人隐私。AI虽然非常有能力,但倒不如说给了人以‘不负责任的第三者’的印象。首先要留意这一点,然后再考虑在哪里该如何使用人工智能才有效”。

生成AIと著作権の関係で注意が必要なのは、従来と違って、利用者が認識していないものに対して「著作権の侵害である」と指摘されるリスクがあることだ。

在生成AI和著作权方面,我们需要注意的是,与过去不同,存在用户在不知情的情况下被指出“侵犯著作权”的风险。

「例えばキャラクタービジネスを展開するとき、創作したキャラクターが依拠のない完全にオリジナルなものであれば、たとえ他人が創ったものと似ていても、まねではないと説明することができます。ところが生成AIを利用してキャラクターを創った場合、生成AIがすでに学習している可能性があり、利用者が元ネタを知らなくても、著作権を侵害するリスクがあるのです」(高橋元委員長)

“例如,在开展角色商业业务的时候,如果创作的角色是完全原创的、没有参考依据的,即使与他人创作的角色相似,也可以说明不是模仿。但是如果利用生成AI创造角色,由于生成AI可能已经学习过了,即使使用者不知道原型,也存在侵犯著作权的风险”(高桥前委员长)

基本的に著作権侵害の案件は、侵害された本人からの訴えがベースになるが、SNS時代には別のリスクも潜んでいる。SNS上で“まねではないのか”という指摘があって批判が集中し、炎上してしまうケースだ。こうなると著作権の権利者との紛争にとどまらず、場合によってはそれ以上の大きな損害がもたらされる恐れがある。

基本上,著作权侵权案件都是基于被侵权人的投诉,但在社交媒体时代还潜在其他风险。在社交媒体上提出“这不是模仿吗”的指责后被集中批评,从而引起轩然大波的案例。如果发生这种情况,不仅会导致与著作权人发生纠纷,在某些时候还会造成更大的损失。

生成AIと著作権の問題に関しては、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が、「AIと著作権に関する考え方について」という文書を発表している。著作権侵害に関する判断は、最終的に司法の手に委ねられるが、生成AIの利用段階では当事者の判断が重要だ。

关于生成AI和著作权的问题,文化审议会著作权分科会法律制度的小委员会发表了《关于AI和著作权的思考》的文件。有关著作权侵害的判断最终由司法部门所做出的,但在生成AI的利用阶段,当事人的判断非常重要。

「文化審議会の文書は、生成AIと著作権に関する考え方がとてもよく整理されています。ただし内容が専門的なため、一般の方が読んでも理解しにくい部分があると思います。生成AIを利用するときは、自分の創作と生成AIの領域の“線引き”を行い、著作権侵害のリスクを判断しなければなりません。そのためにはやはり、専門家である弁理士の意見が必要になる。相談できる環境があれば、生成AIをもっと積極的に活用できるようになるはずです」(高橋元委員長)

“文化审议会的文件对生成AI与著作权相关的理念梳理得极为清晰。只是鉴于其内容的专业性,即便对于普通人而言也存在部分难以理解之处。在使用生成式人工智能的时候,必须对自身创作和生成式人工智能的领域进行“界限划分”,判断是否存在著作权侵害的风险。为此,依然需要知识产权代理人这类专家的意见。若能拥有可供交流探讨的环境,想必能够更为积极地对生成AI加以有效利用。”(高桥前委员长)

2.中小企業も無縁ではない生成AIを利用したサービスの開発

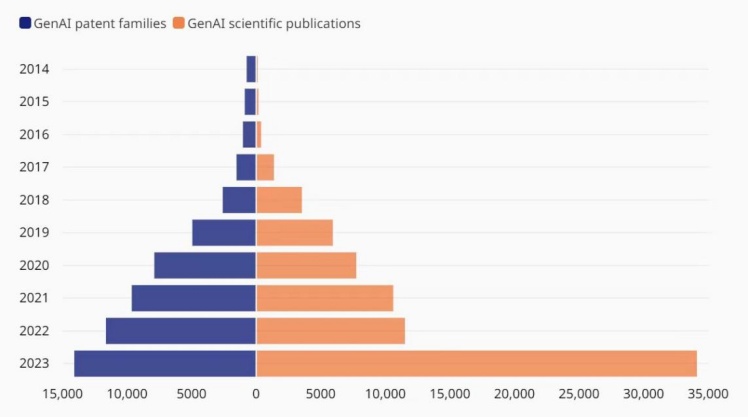

世界では、生成AIに関連する特許の出願件数が増加している。国連機関のWIPO(世界知的所有権機関)の発表したデータによると、生成AIの特許が世界のAI関連特許に占める割合はまだ6%程度だが、出願件数は急速に増加しており、現状の生成AIの特許の4分の1以上が2023年に公開されたものだという。日本でも同様にAI関連特許の出願件数が増えている。

2.中小企业与利用生成AI的服务开发并非毫无关联。

在全球范围内,与生成AI相关的专利申请数量呈增长态势。据联合国机构WIPO(世界知识产权组织)所公布的数据,生成AI专利在全球人工智能相关专利中所占比例仍约为6%,然而申请数量却在迅速增加,当前生成AI专利中有超过四分之一是在2023年公开的。在日本,AI相关专利的申请数量同样也在不断增多。

蓝色是生成式人工智能专利族的件数,橙色是生成式人工智能的科学文献数;

来源:WIPO (2024)「Patent Landscape Report - Generative Artificial Intelligence (GenAI)」, p.8

日本弁理士会の飯塚健執行理事は、生成AIの特許には二つの種類があると説明する。「生成AIアルゴリズム自体の発明と、その生成AIアルゴリズムを利用したサービス等に関する発明です。後者で分かりやすい例を挙げると、企業のカスタマーサポート。問い合わせに対して人間の代わりに生成AIが応答するチャットボットなどのシステムに関する発明です。高度なアルゴリズムに関する発明だけでなく、そうした生成AIを活用したサービスに関する発明も増えているという印象です」

日本弁理事会的饭冢健执行理事指出,生成AI的专利存在两种类型。“其一为生成AI算法自身的发明,其二为利用该生成AI的算法服务等相关发明。就后者而言,较为通俗易懂的例子是企业的客户支持服务。比如针对咨询,由生成AI代替人类进行应答的聊天机器人等系统的发明。不仅是有关高级算法的发明,与活用此类生成AI的服务相关的发明也呈现出增长态势。”

生成AIアルゴリズム自体を開発するプレーヤーは、高度なアルゴリズムを開発できる人材と膨大な学習データ、潤沢な計算資源等を必要とするため、資金のある大企業や一部のスタートアップなどに限られる。だが生成AIアルゴリズムを利用したサービスの開発は、中小企業も無縁ではない。学習済みの生成AIをAPI等を介して利用することで、さまざまな新しいサービスを開発することができるからだ。

开发生成AI算法本身的参与者,由于需要具备能够开发高级算法的人才、海量的学习数据以及充裕的计算资源等条件,因而往往局限于资金雄厚的大企业和部分初创企业等。然而对于利用生成AI算法的服务开发,中小企业并非毫无关联。因为通过API等途径利用已学习完成的生成AI,能够开发出各式各样的新服务。

「そうした生成AIを利用したサービスについて開発を行う場合の注意点は、発明を見過ごしてしまうリスクがあることです。既存の生成AIを利用する場合、どうしても“既存の生成AIをある分野に適用しただけ”という意識が働くため、そこに隠れた発明を見過ごしてしまうことがあります。せっかくの発明を特許化できないと、ビジネスを有利に展開できなくなってしまいます。

“在开展与利用此类生成AI的服务相关的开发工作时,需要留意的要点在于存在忽视发明的风险。在利用既有生成AI的情况下,不可避免地会产生‘仅仅是将既有生成AI应用于某个领域’的意识,从而有可能忽略其中潜藏的发明。倘若来之不易的发明无法获得专利,便无法有利地推进业务开展。

3.発明への生成AIの利用にはチャンスと脅威の両方がある

これからは「発明」という行為にも生成AIの利用が進んでいくことが予想される。すでに、AIを発明者として記載して各国の特許庁に特許出願がされた事例もある。こうした状況を受け、現在、各国の特許庁は、AIによる発明やAIによる支援を受けて行われた発明の取り扱いについて議論を行っている。

3.生成AI在发明中的应用兼具机遇与威胁

今后在“发明”这一行为中,预计生成AI的应用将不断深入。目前已经出现将AI列为发明人并向各国专利局提出专利申请的案例。鉴于此,当前各国专利局正在就AI相关发明以及在AI辅助下完成的发明的处理方式展开研讨。

「生成AIを利用して発明を行うことは今後増えていくかもしれませんが、そうした場面での生成AIの利用には注意が必要です。例えば、米国特許商標庁は24年2月に、AIによる支援を受けた発明の発明者認定ガイダンスを公表しました。ガイダンスでは、発明創作過程でAIを利用したことを以て発明者となることが否定されないことが示されましたが、一方で、AIがそのほとんどの創作を行ったような発明、すなわち、自然人による顕著な貢献がない発明についてはその自然人が発明者となることが否定されることが示されました。企業としては、自社が思わぬ不利益を被らないよう、最新の情報に基づいて、社内における生成AIの利用方法について適切な対応を行う必要があるでしょう」(飯塚執行理事)

“今后利用生成AI进行发明的情形或许会增多,但在这类场景中运用生成AI时必须谨慎。例如美国专利商标局于2024年2月公布了有关AI辅助发明的发明人认定指南。该指南表明,在发明创作过程中利用AI这一行为不会否定其成为发明人的可能性。但另一方面,对于那些AI完成了绝大部分创作的发明,即没有自然人做出显著贡献的发明,将否定该自然人成为发明人的资格。对于企业而言,为避免自身遭受意想不到的不利影响,有必要依据最新信息,对企业内部生成AI的使用方法做出恰当的应对。”(饭冢执行理事)

「生成AIを活用して発明等が行われるようになると、企業にはチャンスと脅威の両方が訪れる」と飯塚執行理事は言う。「生成AIを上手に活用してこれまでよりも効率的に発明等を生み出す企業が出てくるでしょう。そうした企業にとっては、積極的な知的財産権の取得を通じて、有利にビジネスを展開することができるという意味で、チャンスが増えるでしょう。しかしそれは、同時に、他社にとってもチャンスが増えるということです。他社の知的財産権という脅威にも十分な注意が必要となるでしょう」

饭冢执行理事提出“当利用生成AI进行发明等活动时,企业将会面临机遇与威胁的双重挑战。”“将会有企业凭借出色地运用生成 AI相比以往更高效地创造发明等成果。对于此类企业而言,通过积极获取知识产权,能够在业务开展方面占据优势。从这个角度上讲,该企业的机遇有所增加,但与此同时也意味着其他企业的机遇也在增加,必须对其他企业的知识产权威胁予以充分关注。”